CANSO’

La canzone (dal provenzale "canso") è un genere metrico formato da un numero variabile di strofe dette stanze, di solito 5, 6 o 7 più eventualmente una stanza più piccola detta congedo/commiato, in cui il poeta si rivolge direttamente al lettore o al componimento stesso.

La chansòn viene considerata dai provenzali il genere lirico per eccellenza, infatti i trovatori provenzali, che erano abituati a comporre insieme le parole e la musica, consideravano inscindibile l'unità di vers e son, cioè di parola e di melodia, essendo abituati ad imparare in modo rigoroso sia a comporre in versi sia a comporre in musica.

Già a partire dalla Scuola siciliana e in seguito nel Dolce Stil Novo, che si rifà alla tradizione provenzale, nel sistema dei generi romanzi la canzone è il metro per eccellenza e lo stesso Dante Alighieri, nel De vulgari eloquentia, colloca fra i generi metrici la canzone al primo posto.

(Le forme di canzone che costituiscono senza dubbio un modello duraturo nella tradizione italiana sono quelle di Dante e soprattutto di Petrarca, ma oltre alle canzoni petrarchesche, nell'evoluzione della canzone che va dal Duecento al Trecento, esistono altre due varietà di canzone: la canzone pindarica e la canzone libera o leopardiana. La canzone pindarica ha le sue origini nel Cinquecento ed è costituita di strofe, antistrofe ed epodo come dal modello greco, dove le strofe e le antistrofe sono collegate da rime uguali e hanno lo stesso numero di versi con prevalenza, di solito, dei settenari sugli endecasillabi, mentre l'epodo, che ha rime diverse è, in genere, più breve. La canzone libera o leopardiana risale ad Alessandro Guidi che compone canzoni con strofe indivise e schema molto variabile sia per il numero dei versi, sia per la struttura della strofa, conosciute con il nome di "canzoni a selva" (endecasillabi e settenari). Da questa base parte Giacomo Leopardi che, più di ogni altro, esprime questa libertà di composizione pur non dimenticando le forme della canzone petrarchesca.)

TROVATORI E TROVIERI

Sono state scritte molte pagine sull'origine dell'uso provenzale, ma le proposte maggiori possono ridursi a due:

· una, che faceva risalire formalmente "trovare" al latino turbare

· l'altra, che ricostruiva un tropare con significato prima di "trovare", poi di "comporre", quindi "comparare", confrontare (tropare un testo con una melodia preesistente).

La scuola o tradizione trobadorica inizia nell'XI secolo in Occitania (regione culturalmente autonoma rispetto alla quella del nord dove si parlava un'altra lingua, oil) e continua nei secoli XII e XIII nelle sue corti aristocratiche. Successivamente, in seguito alla crociata contro gli Albigesi, i trobadori si spostarono in Italia settentrionale, in Sicilia alla corte di Federico II, in Spagna (soprattutto in Catalogna) e perfino in Grecia. Il loro prestigio acquisito influenzerà tutte le principali tradizioni letterarie d'Europa: il Minnesang in Germania, la cosiddetta scuola siciliana, la poesia toscana delle origini, la poesia mozarabica, il trovadorismo in Galizia e Portogallo e quella dei Trovieri nella Francia settentrionale. Questi ultimi si differenziavano dai trovatori per il fatto che erano attivi al nord della Francia e scrivevano in lingua d'oïl.

I componimenti delle canzoni trobadoriche erano monodici, ovvero a una sola voce, mentre i testi avevano per argomento principale i temi di cavalleria e dell'amor cortese, in maggior parte metafisici, intellettuali e stereotipati. Molte sono satire comiche o volgari. I componimenti possono essere raggruppati in tre stili: il trobar leu (leggero), trobar ric (ricco) e il trobar clus (chiuso). Allo stesso modo, ci sono molti generi, il più popolare dei quali è la canso, ma ci sono anche sirventes e tensos in special modo popolari nel periodo post-classico, in Italia, e tra i trovatori donne, vale a dire le trobairitz.

Origini

I primi studi sui trovatori si focalizzano intensamente sulle loro origini, ma nessun consenso accademico è stato mai raggiunto in questo campo.

Espansione

La prima metà del XII secolo vide documentati relativamente pochi trovatori. Soltanto nelle ultime decadi del secolo esplode l'attività del trovatore. Quasi la metà di tutte le opere trobadoriche del periodo 1180–1220 sopravvivono. In totale, ci sono oltre 2500 liriche trobadoriche disponibili, come manufatti linguistici, per lo studio.

Periodo classico

Il periodo classico dell'attività trobadorica dura grosso modo dal 1170 al 1220. I più famosi nomi tra le file dei trovatori appartengono a questo periodo, durante il quale l'arte lirica dei trovatori arriva al culmine della sua popolarità con il maggior numero di poesie sopravvissute. Distinta come genere diventa la canso, o canzone d'amore, il cui maestro, e il trovatore che riassume il periodo classico, è Bernart de Ventadorn, tenuto in gran considerazione dai suoi contemporanei, come lo era Giraut de Bornelh, reputato dal suo biografo il più grande compositore di melodie che mai sia vissuto, e Bertran de Born, il maestro del sirventes, o canzone politica, che acquista in questa fase sempre più popolarità. Marcabruno è il trovatore più completo e rappresentativo della prima generazione dei trovatori.

Chi erano

I trovatori a noi noti provengono da esperienze diverse, conducendo la loro vita in una molteplicità di modi, vivendo e viaggiando in molti luoghi differenti, e attivi in molti tipi di contesti sociali. I trovatori non erano intrattenitori girovaghi e, in genere, restavano in un posto per un lungo periodo di tempo, sotto la protezione e il mecenatismo di un ricco nobile o una nobildonna. Tuttavia, molti viaggiavano in modo esteso, soggiornando da una corte all'altra. Il loro status sociale era il più disparato, dall'alta nobiltà come lo era Guglielmo Duca d'Aquitania e Jaufre Rudel, della classe cavalleresca (Cercamon e Marcabru).

Trovatori, menestrelli e giullari

I menestrelli e giullari (joglars) a differenza dei trovatori, non componevano, ma cantavano e recitavano opere altrui, ovvero dei trovatori. Non era raro all'apogeo della cultura trobadorica vedere un trovatore attaccare con disprezzo un menestrello onde ristabilire i rispettivi ruoli. Un trovatore poteva dunque scrivere la sua composizione ed eseguirla lui stesso, oppure farla eseguire da un menestrello. Nonostante le distinzioni rilevate, molti trovatori erano anche noti come joglars, prima o anche dopo che iniziassero a comporre.

Al culmine della poesia trobadorica (il periodo "classico"), si vedono i trovatori spesso attaccare i jongleurs e, per lo meno, due piccoli generi sorgono intorno al tema: l'ensenhamen joglaresc e il sirventes joglaresc. Questi termini sono messi comunque in discussione, poiché l'aggettivo joglaresc sembra implicare "la maniera dei jongleurs". Inevitabilmente, i lavori di detto genere sono attacchi verbali ai jongleurs, in generale e nello specifico, bollati come individui urlatori. È chiaro, per esempio, dalla poesia di Bertran de Born, che i joglars fossero esecutori che non solevano comporre e che spesso eseguivano le canzoni dei trovatori, cantando, suonando strumenti, danzando e facendo inoltre acrobazie.

Vidas e razos

Una vida (che sta per "vita" in occitano) è una breve biografia in prosa di un trovatore, scritta in occitano. Nei canzonieri (vale a dire, le collezioni di manoscritti della poesia trobadorica medievale), le opere di un particolare autore sono spesso accompagnate da una breve biografia in prosa. Le vidas sono i primi lavori di una certa rilevanza di saggistica in prosa volgare. Ciò nondimeno, sembra che molti di essi derivino le loro notizie dalle letture (in senso letterale) delle stesse poesie a cui sono riferite, lasciando perciò in dubbio la loro affidabilità storica. La maggior parte delle vidas sono state composte in Italia nel 1220-1230, molte da Uc de Saint Circ. Il termine occitano razo ("ragione") è allo stesso modo un breve componimento in prosa scritto in lingua occitana che specifica le circostanze di una particolare composizione.

Alcuni trovatori: Arnaut Daniel, ricordato nel XXVI canto del Purgatorio; Bernard de Ventadorn; Bertran de Born, ricordato da Dante nel XXVIII canto dell'Inferno; Giraut de Borneill; Guglielmo IX d'Aquitania (che fu un modello per generazioni di poeti provenzali, francesi e italiani, e per i Minnesänger (menestrello) in tedesco); Raimbaut de Vaqueiras; Riccardo Cuordileone; Sordello da Goito, personaggio di spicco nel VI canto del Purgatorio.

L'amor cortese

La base della poesia trobadorica è dunque l'ideale dell'amor cortese («fin amor» in occitano), il cui concetto base è la mezura, cioè la "misura", la distanza tra fuoco passionale e signorilità dei modi nel corteggiamento, o tra carnalità e realtà dei fatti nel caso di un possibile adulterio.

I poeti adottarono così la terminologia del feudalesimo, dichiarandosi vassalli della donna e rivolgendosi a lei con l'appellativo lusinghiero di midons (mio signore n.b. al maschile), una specie di nome in codice in modo che il poeta non ne rivelasse il nome. Questo nuovo tipo di amore vedeva la nobiltà non in base alla ricchezza e alla storia della famiglia, ma nel carattere e nelle azioni, e quindi faceva appello ai cavalieri più poveri che vedevano così una strada aperta per progredire.

Le regole dell'amor cortese vennero codificate in quell'opera altamente influente del tardo secolo XII che è il De amore di Andrea Cappellano.

Scuole e stili

I tre stili principali identificati nella poesia lirica occitana sono:

trobar plan o trobar leu (leggero): stile facile e immediato;

trobar ric (ricco): con riferimenti allusivi e misteriosi e strutture sintatticamente più complesse;

trobar clus (chiuso, ermetico): caratterizzato dall'utilizzo di espressioni oscure e metaforiche (seguendo la passione medievale per gli indovinelli e gli enigmi).

Il primo è stato di gran lunga il più comune: l'enunciazione è lineare è relativamente semplice in confronto al ric e gli "espedienti" letterari sono meno comuni rispetto a quelli del clus. Questo stile è il più accessibile ed è immensamente popolare. Il poeta più famoso del trobar leu è stato Bernart de Ventadorn. Lo stile più difficile d'altra parte è il trobar clus, che regolarmente si sottrae alle interpretazioni degli studiosi moderni. Le parole vengono di solito usate in senso metaforico e simbolico e ciò che la poesia sembra essere esteriormente, raramente rappresenta ciò che era nelle intenzioni del poeta o nelle possibilità di comprensione del pubblico "colto". Lo stile clus venne inventato da Marcabruno, ma sostenuto in seguito soltanto da pochi maestri. Il trobar ric non è così opaco come il clus, ma impiega piuttosto un ricco vocabolario, usando molte parole, rare, inventate, insolite ed espressioni colorite.

I primi trovatori svilupperanno molti generi che prolifereranno solo allorquando le regole di composizione verranno ad essere messe per iscritto. I generi più conosciuti sono:

Alba (canzone del mattino) — la canzone di un amante all'approssimarsi dell'alba, spesso con l'inclusione della guardiana che avvisa allorquando pericolosamente il marito geloso della signora viene intravisto nelle vicinanze.

Canso (il genere più usato), originariamente vers, oltre che chanso o canço — cinque o sei stanze con un envoi (invio), costruite sulle stesse rime, con una struttura che richiama quella degli inni

Comiat— una canzone di rinuncia di un amante

Canzone di crociata (canso de crozada)— una canzone riguardante le crociate, di solito per incoraggiarle

Dansa o balada — una vivace canzone da ballo con ritornello

Estampida (o la ductia) — una canzone da ballo del tardo XIII secolo

Pastorela— dialogo fittizio fra il cavaliere e una pastorella che ne respinge o ne accetta le proposte d'amore;

Planh— un lamento o canto funebre, in special modo in lode di una qualche figura importante

Plazer— una poesia che esprime piacere

Salut d'amor— una lettera d'amore indirizzata all'altro/altra, non sempre il suo amante

Sestina— forma strofica estremamente strutturata

Sirventes— una componimento politico (satira) o morale, originariamente messo in bocca a un soldato pagato (sirvens)

Sonnet (sonetto)— un genere italiano importato nella poesia occitana nel XIII secolo

Tenso— un dibattito poetico su questioni d'amore, ma anche di politica, di morale, tra due poeti o anche immaginario

Virelai

Musica

Le canzoni trobadoriche erano di solito monofoniche. Meno di 300 melodie su 2500 stimate si sono conservate, la maggior delle quali composte dai trovatori stessi. Alcune furono adattate a brani musicali preesistenti. Raimbaut de Vaqueyras scrisse la sua Kalenda maya ("le Calende di Maggio") con musica composta dai joglars del Monferrato.

La chanson (in MUSICA) in generale è una composizione con testo in francese. Ma, con la traduzione della voce nelle varie lingue, è in generale una composizione musicale abbinata ad una poesia. In un linguaggio più specialistico la parola chanson si riferisce alla canzone polifonica francese del tardo medioevo e del rinascimento, diffusa da trovieri e trovatori.

Le prime chanson erano scritte nelle forme codificate della ballata o del rondò, successivamente molti compositori musicarono delle poesie popolari in varie forme che assunsero le definizioni di chanson d'histoire, di chanson dramatique, di chanson de danse, di chanson d'aube, di reverdie e di pastourelle.

Le prime chanson erano per due, tre e quattro voci. La quarta voce venne aggiunta soltanto a partire dal XVI secolo. In alcuni casi i cantori erano accompagnati da uno strumento.

OGGI

Una canzone è una composizione vocale scritta per una o più voci, perlopiù con accompagnamento strumentale.

Sono sinonimi frequenti le espressioni brano musicale e brano, per quanto queste definizioni possano essere estese al concetto stesso di composizione.

Una canzone o canzonetta, più raramente, è anche un episodio di un'opera in cui il personaggio intona realmente una canzone, spesso accompagnato da strumenti a pizzico. Giuseppe Verdi definì canzoni alcune arie di Rigoletto (Atto III: «La donna è mobile»), Un ballo in maschera (Atto I: «Dì tu se fedele», atto III: «Saper vorreste») e Otello (Atto IV: Canzone del salice).

Musica destinata al popolo, di facile presa e assimilazione, si giovò agli inizi di elementi colti e popolari. È quasi impossibile stabilire dove sia nato questo genere e chi siano stati i primi autori, anche se in Europa i primi esempi risalirono al Medioevo e il patrimonio più antico sembrerebbe quello proveniente dall'Antico Egitto con la tradizionale canzone popolare della trebbiatura.

La canzone romana lascia tracce nel XII secolo con il brano Er Pellegrino e nel XIV secolo con Sonetto, o perlomeno queste le testimonianze che hanno poi trovato conferma nei documenti risalenti a quel periodo. Gli unici brani esemplari ritrovati di quel tempo sono stati tramandati da una tradizione che ancora oggi trova posto nelle caratteristiche vie del centro storico di Roma, e interpretati anche da illustri nomi romani del panorama teatrale e cinematografico italiano.

La canzone napoletana derivò dalla villanella del Cinquecento eseguita con l'accompagnamento di strumenti a fiato e a percussione, riadattata a un modo di cantare più popolare. Assorbì in seguito alcuni aspetti formali e stilistici dell'opera buffa del Settecento, miniera d'oro anche per il vasto repertorio impreziosito di umanità, drammaticità e spensieratezza. La canzone napoletana ebbe alterne fortune: dopo un periodo di declino, verso la fine del Seicento, fu allontanata dalla città, trovando nuova linfa creativa nelle campagne, prima di riesplodere nuovamente al suo ritorno cittadino. Basti citare alcuni brani che hanno varcato i confini nazionali, come Te voglio bene assaje di Gaetano Donizetti, Fenesta ca lucive attribuita tra gli altri anche a Vincenzo Bellini, Santa Lucia di Teodoro Cottrau, agevolati dal felice connubio tra compositori di alta maestria e poeti raffinati e incisivi.

Raramente altre canzoni regionali sono riuscite a varcare i limiti delle lingue locali, così come appare arduo rintracciare un comune denominatore e uno stile univoco per la canzone italiana, diversamente dal caso francese, dove le radici del vaudeville derivarono dalla chanson del Cinquecento, come evidenziato dallo stile e dalla tradizione del giornale-cantato. Sempre nell'Ottocento in Germania si verificò un altro grande connubio fra musica e poesia, denominato lied, che ebbe in Franz Schubert uno dei massimi esponenti.

Se l'origine della canzone è strettamente legato a quello della musica popolare, potendo generalizzare, in ogni nazione si rintracciano tre tradizioni importanti:

· il filone folk, che recupera arie, canti antichissimi e locali che provengono dai campi, dal mare e dai monti. In Italia queste canzoni si suddivisero a seconda della provenienza geografica in ballate narrative nel nord, costituite da un substrato celtico mancante nel Meridione, al di sotto delle antiche strofe latine, e in strambotti nel sud

· il filone della canzone per la danza, che prevede una prevalenza della musica sui testi

· il filone poetico, che cerca di esprimere sentimenti e ideali da diffondere, da cui nascono sia le canzoni generalmente tipiche del nord, con argomenti storici, politici, militareschi, familiari e occasionalmente sentimentali, in cui assume maggiore priorità il contenuto sulla forma (tranne che per le musiche da ballo), sia quelle tipiche del sud, sognanti, ammiccanti, edulcorate, distraenti con argomenti sentimentali ma anche paesaggistici e familiari, talvolta strappalacrime (come la lunga sequenza di canzoni dedicate agli emigranti).

Le canzoni moderne di dividono in melodiche e sincopate e la loro popolarità fu inizialmente dovuta alla diffusione dei caffè-concerto, poi al boom dell'industria discografica e dei suoi prodotti sempre più appetibili al grande pubblico, e infine a film musicali, radio e televisione.

Canzone ed Emigrazione

Articolo in "Valledelsagittario.it" del 2008

PRIMA EMIGRAMMO NOI A MILIONI

Tra il 1876 e il 1976 sono stati più di 25 milioni gli espatri di Italiani

di Franco D’Alessandro - Torino

LA NOTIZIA DATA SUL GAZZETTINO della proiezione del film-documentario “Pane amaro”del giornalista italo-americano Gianfranco Norelli e le notizie quotidiane di sbarchi di migranti sulle coste del nostro paese, hanno suscitato in me una riflessione su questo tema ed evocato anche racconti, storie di emigrazione e di vita, ascoltate da bambino , comuni a tante famiglie dei paesi della nostra Valle. Mio nonno, poi mio padre. Due generazioni, due storie di vita, come tante, dure, per dare una speranza di vita migliore alla propria famiglia e un futuro ai propri figli. La curiosità mi ha spinto a cercare qualche traccia della vicenda americana di un nonno che non ho conosciuto, D’Alessandro Nicola classe 1886 . A 21 anni , viaggiando con altri 2 compaesani, Colasante Angelantonio di 27 anni e Nocente Nicola di 41 anni, partì dal porto di Napoli il 27 Settembre 1907 con la nave The Konig Albert (2175 passeggeri 257 in 1° classe, 119 2° classe e 1799 in 3° classe ). Sbarcò a New York in Ellis Island il 10 Ottobre del 1907. Ciò risulta dalla “List of manifest of alien passengers for the Unites” della nave. Arrivato ad Ellis Island come tutti gli immigrati fu sottoposto a controllo per gli aspetti riguardanti la salute ( condition of health mental and physical, Height, feet, inches, complexion, color of hair , eyes ) , la religione , le idee politiche (whether an anarchist) la famiglia ( wheter a polygamist , married or single) e la possibilità di mantenersi prima di poter trovare lavoro (Wheter in possession of 50 $ an if less how much , whether having a ticket to such final destination ) . Tornò in Italia, si sposò, in previsione di tornare negli USA. Con l’avvento del fascismo non gli fu concesso il passaporto. Per questo tutta la famiglia si trovò in notevole difficoltà avendo egli contratto un prestito per l’acquisto di un terreno che contava di saldare tornando a lavorare in America. ( Chi volesse coltivare la mia stessa curiosità per la propria famiglia può far riferimento al sito www.ellisislandrecords.org).

Mio padre D’Alessandro Americo, classe 1925, come tanti compaesani, dopo l’esperienza del lavoro in miniera a Monteneve ( BZ) nella seconda metà degli anni 50 partì per il Venezuela . Tornò a Scanno nel 1961 sulla scia dello sviluppo turistico del paese. Storie della mia famiglia, storia di tante famiglie appartenenti alle comunità della nostra Valle. La nuova direttiva dell’Unione Europea sull’immigrazione clandestina approvata in data 18 Giugno 2008 ha provocato la protesta di paesi del Sud America, perché colpirà migliaia di latino-americani che vivono in Europa. La direttiva è stata definita “verguenza” cioè della vergogna. Un esercito di badanti, collaboratrici domestiche, muratori , camerieri, lavoratori stagionali, arrivati sulla scia di catene migratorie avviate da tempo, rischiano ora, non avendo un impiego formale, il fermo fino a 18 mesi nei CPT- centri di permanenza temporanei e poi l’espulsione. Si deve ricordare l’accoglienza offerta dopo la seconda Guerra Mondiale agli immigrati europei, italiani e spagnoli. Per riflettere

- Il fenomeno migratorio italiano ha avuto dimensioni strutturali per 100 anni ed è stata la modalità con cui l’Italia ha tentato di risolvere i problemi della povertà, della disoccupazione e del ritardo nello sviluppo economico, della crescita demografica.

- La consistenza è stata elevatissima: con medie annuali sino a 900.000 e tassi percentuali fino al 2,4% annuo.

- Il tessuto italiano strutturale, sociale, culturale è stato e resta segnato per generazioni da partenze e rientri, che dal 1976 superano le partenze. L’attuale immigrazione straniera rispetto a quella italiana ha dimensioni inferiori di 10 volte!

- Leggere l’Italia e ignorare la nostra centenaria emigrazione all'estero ci porta ad ignorare aspetti rilevanti della nostra vita sociale. Il fenomeno migratorio verso l’Italia può essere capito meglio se non ignoriamo la nostra esperienza.

- Oggi continuiamo ad essere un paese diviso; un’Italia sul proprio territorio (57 milioni di persone); un’Italia all'estero fatta di 58 milioni di “figli di italiani”.

I canti di chi lasciava l’Italia

Tra il 1875 e il 1920 oltre cinque milioni di italiani lasciarono il Paese per cercare fortuna in America. Questo grande flusso umano è rimasto un evento indelebile per la memoria, e, di conseguenza ha trovato nella musica una delle sue più calzanti rappresentazioni.

Una testimonianza in note della tristezza con la quale gli emigranti vivevano il distacco dall’Italia è Mamma mia dammi cento lire. La famosissima ballata narra le peripezie di una giovane emigrante che abbandonata la propria casa muore nel naufragio del bastimento che la stava portando in America.

La note dell’emigrazione italiana sono malinconiche in una grande quantità di testi, come, solo per citarne alcuni Lacreme napuletane, Miniera, Torna a Surriento, Partono i bastimenti.

In quegli anni gli emigrati italiani produssero oltreoceano circa 7.500 documenti sonori tra genere operistico, canzone napoletana, musica da ballo e altre varietà strumentali.

Sulla canzone dell’emigrazione italiana esiste, grazie alla ricercatrice siciliana Giuliana Fugazzotto, un archivio storico composto da dischi a 78 giri con oltre 5 mila pezzi.

Il suo lavoro di studio sui documenti musicali del periodo è confluito in un volume-reportage dal titolo Ethnic Italian Records.

Tra le canzoni d’emigrazione non si può non citare quella di Odoardo Spadaro ‘Porta un bacione a Firenze’, del 1938. Il testo racconta il dialogo di una ragazza, figlia di emigrante, che spera di tornare a Firenze e un anziano che dopo lunghi anni riesce finalmente a ritornare. “Partivo una mattina co’i’ vapore / e una bella bambina gli arrivò. / Vedendomi la fa: Scusi signore! / Perdoni, l’e di’ ffiore, sì lo so. / Lei torna a casa lieto, ben lo vedo / ed un favore piccolo qui chiedo. / La porti un bacione a Firenze, / che l’è la mia citta / che in cuore ho sempre qui. / … Son figlia d’emigrante, / per questo son distante, / lavoro perché un giorno a casa tornerò…”.

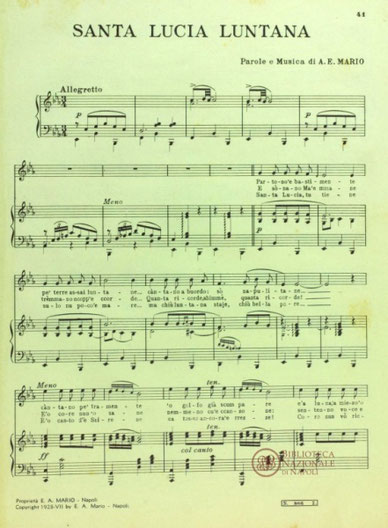

E. A. Mario

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

E. A. Mario

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

E. A. Mario, pseudonimo di Giovanni ErE. A. Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta (Napoli, 5 maggio 1884 – Napoli, 24 giugno 1961), è stato un paroliere e compositore italiano, autore di numerose canzoni di grande successo, come La canzone del Piave. Alcuni brani furono composti in lingua italiana, altri in lingua napoletana; di essi, quasi sempre, scriveva sia i testi che la musica.

È sicuramente da annoverare, insieme a Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo e Libero Bovio, tra i massimi esponenti della canzone napoletana della prima metà del Novecento ed uno dei protagonisti indiscussi della canzone italiana dal primo dopoguerra agli anni cinquanta, sia per la grandissima produzione - dovuta alla sua felicissima vena poetica - che alla qualità delle sue opere.

Il futuro E. A. Mario nacque a Napoli da una modesta e povera famiglia di Pellezzano il 5 maggio 1884, in un basso di Vico Tutti i Santi in uno dei quartieri più popolari della città (Borgo S.Antonio Abate), quartiere Vicaria. Il padre, Michele Gaeta, era barbiere e la madre, Maria della Monica, una casalinga. Il retrobottega della barberia del padre era tutta la loro casa. Non divenne mai ricco, poiché assai presto, per esigenze familiari e soprattutto a causa di una grave malattia della moglie, decise di vendere a una casa editrice di Milano i diritti di tutte le sue canzoni, dei quali ricevette, negli anni successivi, solo una piccolissima percentuale. E. A. Mario fu direttore del coro degli allievi della Scuola Militare Nunziatella intorno al 1921.

Fu un appassionato e accanito lettore di libri, specialmente storici, e così riuscì a formarsi una cultura assai ricca e pluridisciplinare. Un suo vezzo era, di tanto in tanto, arricchire la sua dialettica con citazioni sempre precise. In gioventù si iscrisse all'Istituto nautico ma, poiché le tasse scolastiche risultavano troppo impegnative per la modesta economia familiare, non poté mai concludere gli studi e diventare capitano di lungo corso.

Quando aveva circa dieci anni, un posteggiatore, entrato nel negozio di barbiere del padre, dimenticò un mandolino sulla sedia e, grazie a quello strumento, che prese a strimpellare da solo, iniziò a suonare e iniziò comporre le prime melodie. Apprese poi a suonare bene il mandolino e imparò a leggere la musica da autodidatta grazie a una pubblicazione settimanale della Casa Editrice Sonzogno, "La musica senza maestro". L'intera raccolta è tuttora in possesso della figlia Bruna. Molti lo chiamavano "maestro" ma, lui, pur essendo di fatto divenuto musicista, si schermiva dicendo di non esserlo. Egli componeva la melodia, l'armonia completa di motivo, e in seguito un maestro esperto trascriveva le partiture senza cambiare quasi mai nulla del motivo originale, sui testi precisi nel ritmo che, già all'abbozzo, risultavano perfetti e facili da trascrivere sul pentagramma. Le sue composizioni furono anche oggetto di imitazioni: Totò, agli inizi della carriera, compose e recitò "Vicoli", una parodia della canzone "Vipera" di E. A. Mario.

"La canzone del Piave"

Nel 1918, nella notte del 23 giugno, poco dopo il termine della battaglia del solstizio, in seguito alla resistenza e alla vittoria italiana sul Piave, scrisse di getto i versi e la musica de La canzone del Piave, che gli procurò subito una grande notorietà. La canzone servì a risollevare il morale dei soldati, e lo stesso comandante in capo Gen. Armando Diaz gli telegrafò per fargli sapere che la sua canzone era servita a dare coraggio ai nostri soldati e ad aiutare lo sforzo bellico "più di un generale".

La canzone fu considerata una sorta di inno nazionale, poiché esprimeva la rabbia e l'amarezza per la disfatta di Caporetto e l'orgoglio per la riscossa sul fronte veneto.

In particolare, nel periodo costituzionale transitorio durante la fase conclusiva della seconda guerra mondiale, la canzone fu adottata provvisoriamente come inno nazionale italiano.

La canzone del Piave è stata riproposta come inno nazionale il 21 luglio del 2008 da Umberto Bossi.

Nel 1904, Giovanni Gaeta adottò per la prima volta lo pseudonimo di E. A. Mario, che gli avrebbe poi portato tanta fortuna facendolo diventare famoso in tutto il mondo con le sue canzoni. Il suo nome d'arte E. A. Mario, è la composizione di varie scelte.

“E” deriva dal suo primo pseudonimo Ermes (o Ermete), “A” fu scelto come segno di riconoscimento e stima verso Alessandro Sacheri, giornalista e scrittore, suo amico fraterno, nonché caporedattore del quotidiano genovese Il Lavoro, che gli pubblicò i primi lavori di scrittore. Mario stava ad indicare il patriota Alberto Mario, che fu suo idolo nella giovinezza, trascorsa con grande passione mazziniana e, forse, anche perché gli piaceva lo pseudonimo con il quale si firmava la poetessa polacca, direttrice del periodico Il Ventesimo di Bergamo Maria Clarvy.

Nell'attività di poeta e compositore esplose tutta la carica vulcanica della sua viscerale napoletanità. In tutta la sua lunga carriera scrisse oltre duemila canzoni, musicandone anche una parte. La versatilità del suo genio artistico lo portava a toccare, con eguale abilità, tutte le varie sfaccettature di quel prisma luminoso che è l'arte letteraria: saggi storici, novelle, poesie, canzoni. La sua passione per le poesie e la sua vena ricca e inesauribile — oltre che di grandissimo spessore e qualità, finezza e originalità — lo portarono ad essere, nella storia della letteratura partenopea, uno degli autori più produttivi e fecondi; un gigante e un punto di riferimento, diventato con il tempo un vero monumento artistico.

Incisioni famose di sue canzoni sono, le interpretazioni di Santa Lucia luntana di Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Franco Ricci, Gilda Mignonette, Francesco Albanese, registrate sui vecchi dischi a 78 giri. In seguito molte delle sue canzoni più famose, vennero registrate ed interpretate dai più grandi tenori di tutti i tempi, quali, tra gli altri, Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, José Carreras, Plácido Domingo, fino al grande Luciano Pavarotti.

Le sue canzoni hanno fatto parte del repertorio dei maggiori cantanti napoletani di varie generazioni, da Massimo Ranieri a Mario Merola, da Peppino di Capri a Roberto Murolo, Mario Abbate, Sergio Bruni, Bruno Venturini e tanti altri ancora.

Tammurriata nera

La famosa canzone Tammurriata nera, della quale E. A. Mario compose la musica, nacque da una circostanza assai curiosa avvenuta nel 1944. Edoardo Nicolardi, amico di E. A. Mario, nonché dirigente amministrativo del famoso ospedale napoletano Loreto Mare, un giorno vide un particolare trambusto nel reparto maternità. Ciò che suscitò tanta meraviglia fu una ragazza napoletana che aveva partorito un bambino di colore. Il caso però non rimase isolato, vi furono altre ragazze che partorirono bambini frutto di relazioni con soldati afro-americani. Quando la sera i due amici si ritrovarono a casa di E. A. Mario (i due, oltre che essere amici e colleghi, stavano per diventare anche consuoceri, poiché Italia, terza figlia di E. A. Mario, doveva di lì a poco sposare Ottavio, figlio del Nicolardi), si resero subito conto della svolta epocale che quel fatto rappresentava ed E. A. Mario esclamò commosso: "È 'na mamma curaggiosa! È 'na mamma chiena 'e core! Edua', facimmo 'sta canzone!". E fu così che sull'onda della commozione, con spirito partenopeo, sull'immediatezza dei versi del Nicolardi, dettati di getto, e l'istintiva melodia di E. A. Mario, nacque quella canzone diventata poi famosa.

L'ultima sua abitazione, in affitto, fu in viale Elena, oggi viale Antonio Gramsci, dove poi morì. A ricordarlo vi è affissa una lapide. La moglie morì pochi mesi prima di lui. Le figlie, giacché il poeta era molto malato, per non dargli un ulteriore dispiacere, gli nascosero la morte della moglie, conoscendo il suo profondo affetto per lei e lo trasferirono al piano inferiore, nell'abitazione dell'altra figlia. Inizialmente non riusciva a comprendere perché non potesse vedere la moglie ma, dopo pochi giorni, capì e disse: «Adelina è finita, è vero?». Da quel momento, smise di parlare e incominciò a lasciarsi morire piano piano. Si spense il 24 giugno 1961, giorno del suo onomastico. Aveva settantasette anni.

Un'altra targa che ricorda uno dei suoi più grandi successi mondiali, oltre che l'emigrazione di tanti napoletani, è quella fatta apporre sopra la scaletta del Borgo Marinari, sulla quale sono incisi solo i primi due versi di “Santa Lucia luntana”.

In molte città italiane esistono oggi, strade, piazze e scuole che ricordano il poeta E.A. Mario.

Le sue canzoni, specie quelle napoletane, sono divenute famose e hanno dato un notevole contributo alla diffusione della musica partenopea in tutto il mondo.